水球の歴史

各図をクリックすると別ウィンドウで拡大閲覧できます。

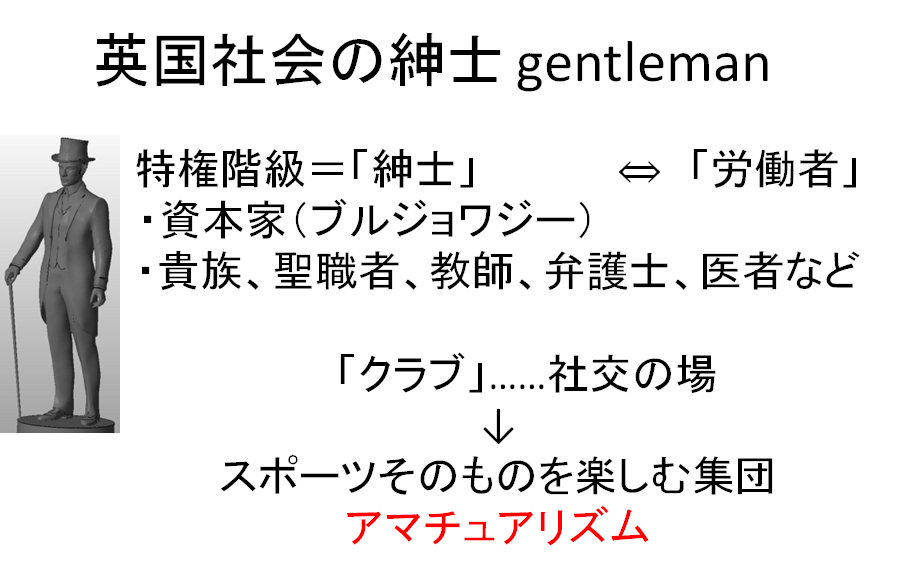

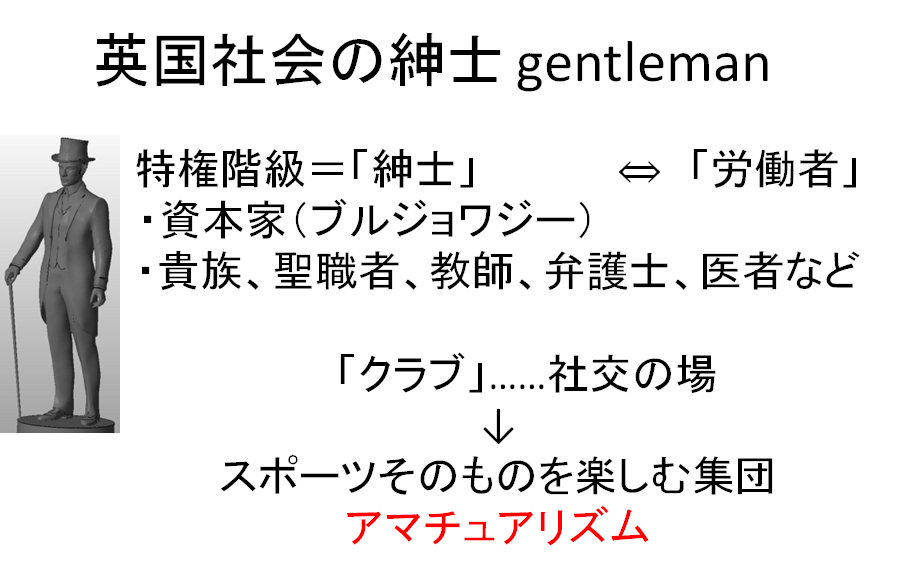

産業革命が進んだ英国では、資本家たちによる社会進出が進み、王族や貴族に代わって社会の中心を担うようになってきた。その中で、王族貴族文化であるスポーツ活動にも資本家たちが進出し、「クラブ」を形成しながらスポーツによる社交の場を広げていった。英国スポーツを代表するゴルフ、テニス、クリケット、ポロ、ボートなどに資本家階級(ブルジョワジー)が関わるようになった。こうした動きから、ブルジョワジー子息たちを育成する学校(パブリックスクール)などでは、フットボールが盛んに行われるようになっていった。

産業革命が進んだ英国では、資本家たちによる社会進出が進み、王族や貴族に代わって社会の中心を担うようになってきた。その中で、王族貴族文化であるスポーツ活動にも資本家たちが進出し、「クラブ」を形成しながらスポーツによる社交の場を広げていった。英国スポーツを代表するゴルフ、テニス、クリケット、ポロ、ボートなどに資本家階級(ブルジョワジー)が関わるようになった。こうした動きから、ブルジョワジー子息たちを育成する学校(パブリックスクール)などでは、フットボールが盛んに行われるようになっていった。

こうしたブルジョワジーにおけるスポーツ熱の中でも、ポロ競技はやや別格。というのは、人馬一体ゲームという特殊性から、広大な敷地や乗り換える馬を数多く用意する必要があるため、手軽に楽しむというわけにはいかなかった。しかしながら、王族貴族文化への憧憬は止まず、運河の上に馬を浮かべてのポロをやるくらいの熱が生まれた。

馬に見立てた木樽にまたがり、スティックがわりのオールでボールを運ぶゲームだが、不安定な「木樽またがり」では水に転落し、そのたびに木樽に乗り直さなければならず、ボールゲームとしての魅力が感じられない。そのことと、当時の英国ブルジョワジーたちの水泳普及とがマッチし、結局は木樽を捨てて、泳いでボールを運ぶゲームに変化していった。

「水球」と日本語では「球」がついていて、「野球」「蹴球」といった球技スポーツ(ball games)の仲間という認識であるが、発祥の英国ではあくまでも「ポロ競技」という位置づけでのスタートということからWaterPoloと称せられるのである。

カジュアルファッションの中心を担う「ポロシャツ」。ポロ競技時に着用するシャツに由来するわけだが、テニス選手だったルネ・ラコステがブランド化に成功し、一気にスポーツ界を席巻するようになった。昔の英国スポーツは、社会全体が階級社会であることから、スポーツをたしなむ階級とそうではない階級との分離が特徴である。多くのスポーツがそうした上流階級の楽しみとされたため、スポーツの後の社交というスタイルが広がった。いわゆる「アフター・マッチ・レセプション(After Match Reception)」のような社交の場こそが重要で、スポーツはそのための「前座」というわけだ。このことは現在でも一般的であり、その代表は米国大統領トランプ氏と安部首相による「ゴルフ外交」であろう。

カジュアルファッションの中心を担う「ポロシャツ」。ポロ競技時に着用するシャツに由来するわけだが、テニス選手だったルネ・ラコステがブランド化に成功し、一気にスポーツ界を席巻するようになった。昔の英国スポーツは、社会全体が階級社会であることから、スポーツをたしなむ階級とそうではない階級との分離が特徴である。多くのスポーツがそうした上流階級の楽しみとされたため、スポーツの後の社交というスタイルが広がった。いわゆる「アフター・マッチ・レセプション(After Match Reception)」のような社交の場こそが重要で、スポーツはそのための「前座」というわけだ。このことは現在でも一般的であり、その代表は米国大統領トランプ氏と安部首相による「ゴルフ外交」であろう。

そうした社交の場には男性はネクタイを必要とする。スポーツの場での雰囲気を崩さずに社交の場に入るためには、スポーツにおける服装変化が求められ、その代表格が「ポロシャツ」だった。その結果、英国スポーツの多くの服装に「ポロシャツ」形態が導入されたのであった。つい最近までラグビーやサッカーなどでも「襟付きシャツ」が定番だった。昨今はプロ化が進み、ブルジョワジーの社交の場から離れていったこともあり、多くの英国スポーツの服装も「襟なしシャツ」に変化してきている。

しかしながら、水球においてはルールには記載されていないが、現在でもアリーナ内の選手以外はこうした「襟付きシャツ」着用が不文律として存在している。多くのゴルフクラブでも「服装マナー」が求められているのと同じである。水泳競技において、水球だけがこうした英国文化を継承している。真夏の屋外プールでの競技会で、「Tシャツ、短パン、サンダル」といった服装は許されないのが水球である。

■五輪水球

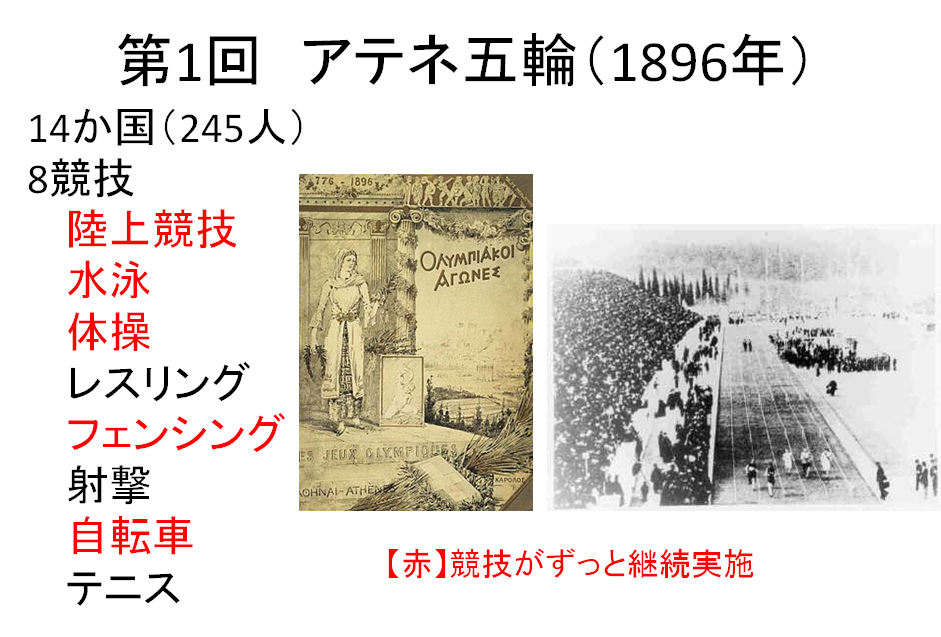

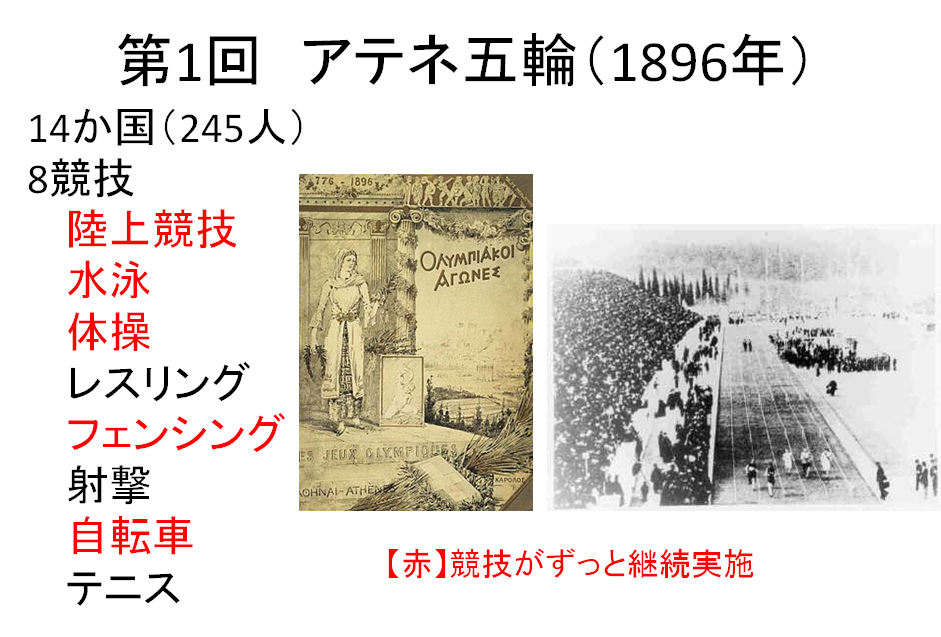

近代オリンピックはフランス人クーベルタン男爵らが中心となって開催に至り、古代ギリシアでの祭礼「オリンピア」復活ということで、1896年ギリシアのアテネで第1回大会をスタートさせた(世界史)。

近代オリンピックはフランス人クーベルタン男爵らが中心となって開催に至り、古代ギリシアでの祭礼「オリンピア」復活ということで、1896年ギリシアのアテネで第1回大会をスタートさせた(世界史)。

第1回大会はギリシア政府の後押しや大富豪たちの支援で開催できたのだが、大会継続にはかなりの誤算と苦労が伴う形となった。

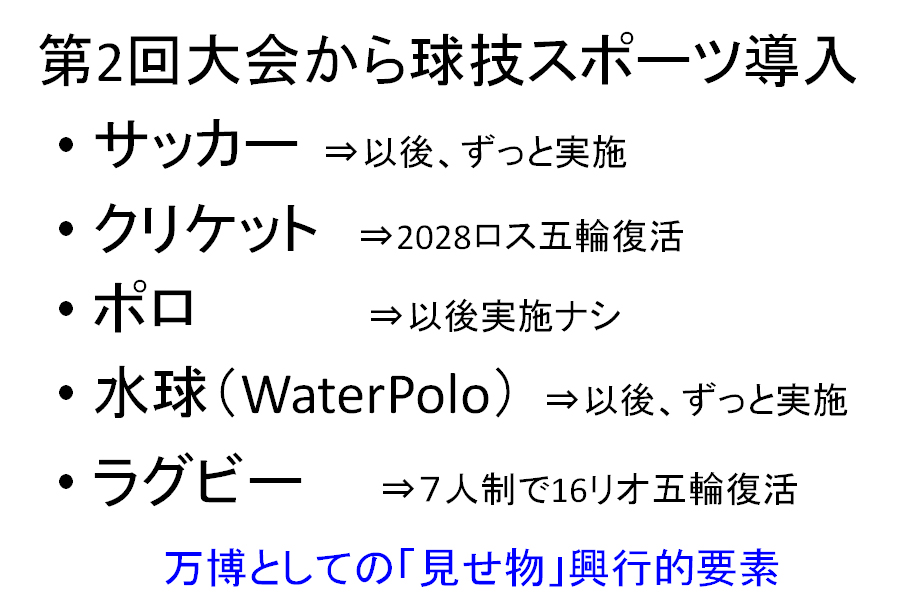

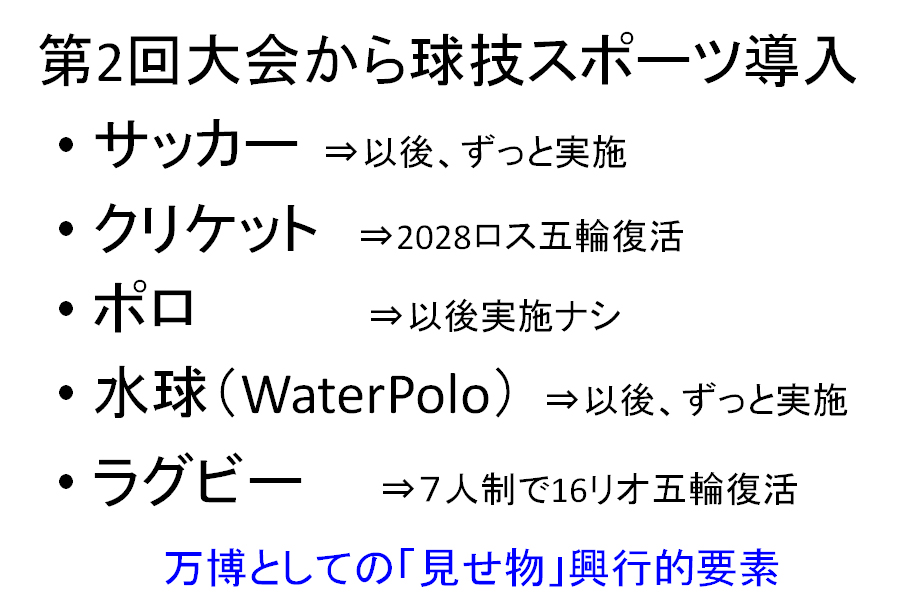

第2回大会は1900年にフランスのパリ開催と決まっていたが、大会経費問題から、同時期開催されている「万国博覧会」の一環として開催することになり、開催期間も長期間ということや観客増を意識することから、当時の欧州で人気が出てきている「球技スポーツ」の導入を果たした。

第2回パリ五輪から水球は五輪種目となった形だが、参加はイギリス、ドイツ、ベルギーおよびフランスの4カ国で、開催国フランスからは4チームが出場し計7チームで行われた。優勝は発祥国イギリスで、第2位はベルギー、開催国フランスの2チームが第3位という大会であった。

第2回パリ五輪から水球は五輪種目となった形だが、参加はイギリス、ドイツ、ベルギーおよびフランスの4カ国で、開催国フランスからは4チームが出場し計7チームで行われた。優勝は発祥国イギリスで、第2位はベルギー、開催国フランスの2チームが第3位という大会であった。

特筆すべきは、この第2回大会で導入された球技スポーツのうち、現在まで継続しているのがサッカーと水球ということ。バスケットボールやバレーボールなどはずっと後年になって五輪種目となったわけだ。

五輪水球(男子)で最多優勝を誇るハンガリー。そのハンガリー水球にとって五輪史に残った金メダルが1956メルボルン五輪。この年、ハンガリーの民主化運動にソ連が軍事介入した「ハンガリー動乱」があった。それをモチーフした映画「君の涙ドナウに流れ ハンガリー1956」では、俳優たちによる水球プレー場面が特徴的。

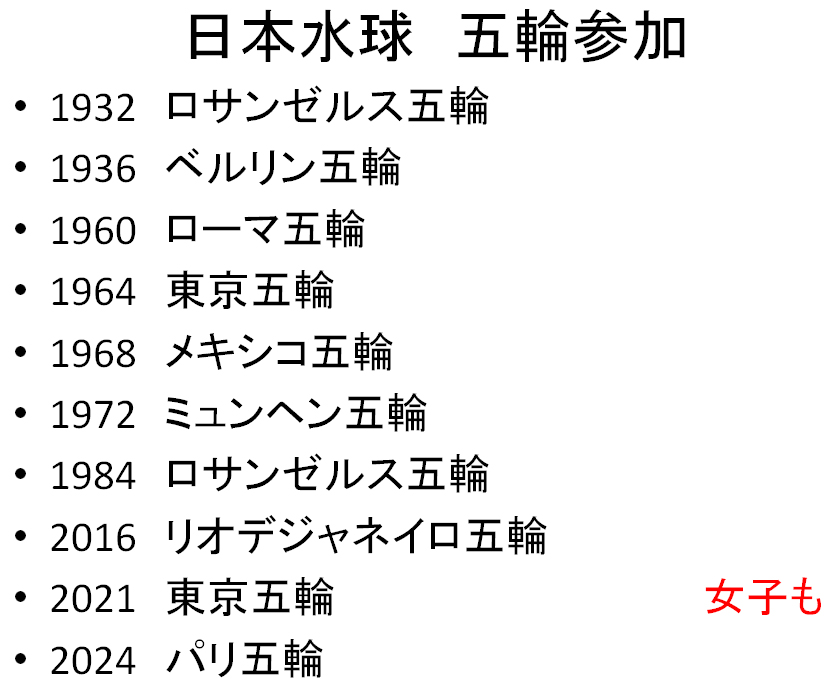

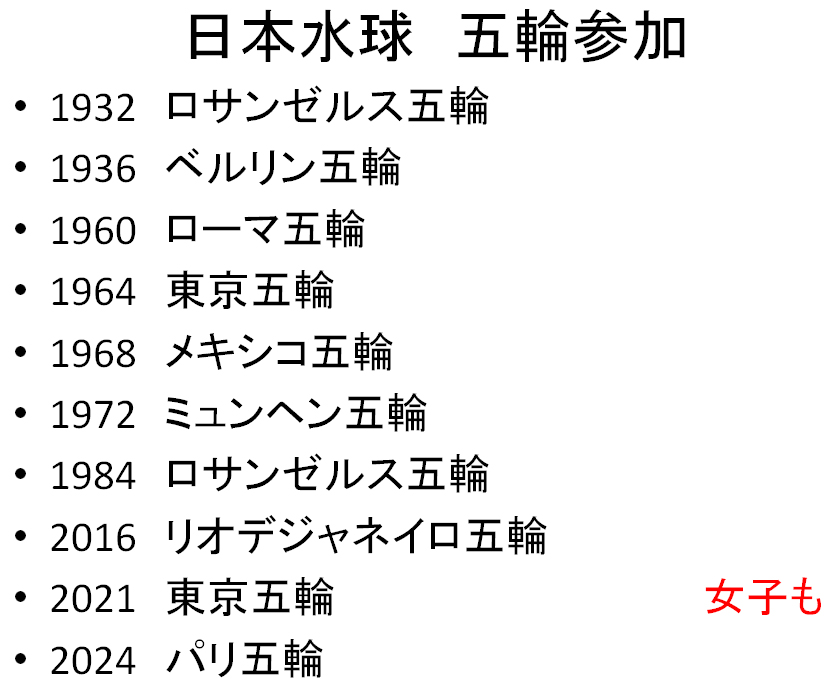

■日本水球の五輪参加

日本が五輪水球に初参加したのは1932(昭和7)年第10回ロサンゼルス大会。この大会は大恐慌の最中に、しかも参加主体の欧州からアクセスが容易ではない米国西海岸で開催された結果、参加者数は1904年以来最低となり、1928年大会(アムステルダム)の半数にとどまった。そうした大会であったことも日本としては幸いし、陸上競技・水泳・馬術で金メダルを獲得し、世界にスポーツ強豪国として認知度を高める結果を収めた。2024(令和6)年パリ五輪の馬術競技で日本が銅メダルを獲得したが、その際にこの1932ロス五輪馬術・西竹一選手の金メダル以来と報じられたのは記憶に新しい。西選手は『バロン・ニシ』という称号を与えられ、太平洋戦争の激戦地・硫黄島の守備隊として戦死したことも映画で語り継がれている(映画『硫黄島からの手紙』【2006年米国:監督クリント・イーストウッド】)

日本が五輪水球に初参加したのは1932(昭和7)年第10回ロサンゼルス大会。この大会は大恐慌の最中に、しかも参加主体の欧州からアクセスが容易ではない米国西海岸で開催された結果、参加者数は1904年以来最低となり、1928年大会(アムステルダム)の半数にとどまった。そうした大会であったことも日本としては幸いし、陸上競技・水泳・馬術で金メダルを獲得し、世界にスポーツ強豪国として認知度を高める結果を収めた。2024(令和6)年パリ五輪の馬術競技で日本が銅メダルを獲得したが、その際にこの1932ロス五輪馬術・西竹一選手の金メダル以来と報じられたのは記憶に新しい。西選手は『バロン・ニシ』という称号を与えられ、太平洋戦争の激戦地・硫黄島の守備隊として戦死したことも映画で語り継がれている(映画『硫黄島からの手紙』【2006年米国:監督クリント・イーストウッド】)

この1932ロス五輪、日本の競泳は世界を圧倒。競泳男子6種目中5種目で優勝を果たし、まぎれもない世界一の競泳国となったわけだ。

「水泳ニッポン」ということで世界に打って出たわけだが、このタイミングで水球も初参加。しかしながら、あまりにも歴史が浅く(慶応大学資料によると、1910年頃に外国人教授が慶大水泳部に紹介し、1915年に慶応チームが横浜外国人クラブと試合をしたという記録がある)、欧米チームには全く歯が立たなかった。チーム主将として牽引した藤田明氏は、その後の日本水泳界発展に尽力し、1973(昭和48)~1984(昭和59)年の長期間、日本水泳連盟会長として貢献された。藤田会長時代の日本水泳界は世界水準から大きく後れを取っていて、五輪メダルには至らない状況であった。それでも連盟としての組織基盤強化に尽力され、財団法人化やモスクワ五輪ボイコット時にも、毅然とした態度で参加表明を打ち出すなどのリーダーシップを発揮された。その間、スイミングクラブの増加や指導者層の向上を支え続け、その後の「水泳ニッポン」躍進の基盤整備に努められた。現在、日本学生選手権(インカレ)水球競技の男子優勝チームには「藤田杯」が贈られている。

「水泳ニッポン」ということで世界に打って出たわけだが、このタイミングで水球も初参加。しかしながら、あまりにも歴史が浅く(慶応大学資料によると、1910年頃に外国人教授が慶大水泳部に紹介し、1915年に慶応チームが横浜外国人クラブと試合をしたという記録がある)、欧米チームには全く歯が立たなかった。チーム主将として牽引した藤田明氏は、その後の日本水泳界発展に尽力し、1973(昭和48)~1984(昭和59)年の長期間、日本水泳連盟会長として貢献された。藤田会長時代の日本水泳界は世界水準から大きく後れを取っていて、五輪メダルには至らない状況であった。それでも連盟としての組織基盤強化に尽力され、財団法人化やモスクワ五輪ボイコット時にも、毅然とした態度で参加表明を打ち出すなどのリーダーシップを発揮された。その間、スイミングクラブの増加や指導者層の向上を支え続け、その後の「水泳ニッポン」躍進の基盤整備に努められた。現在、日本学生選手権(インカレ)水球競技の男子優勝チームには「藤田杯」が贈られている。

1932年ロサンゼルス五輪は日本水泳界にとって非常に重要であった。

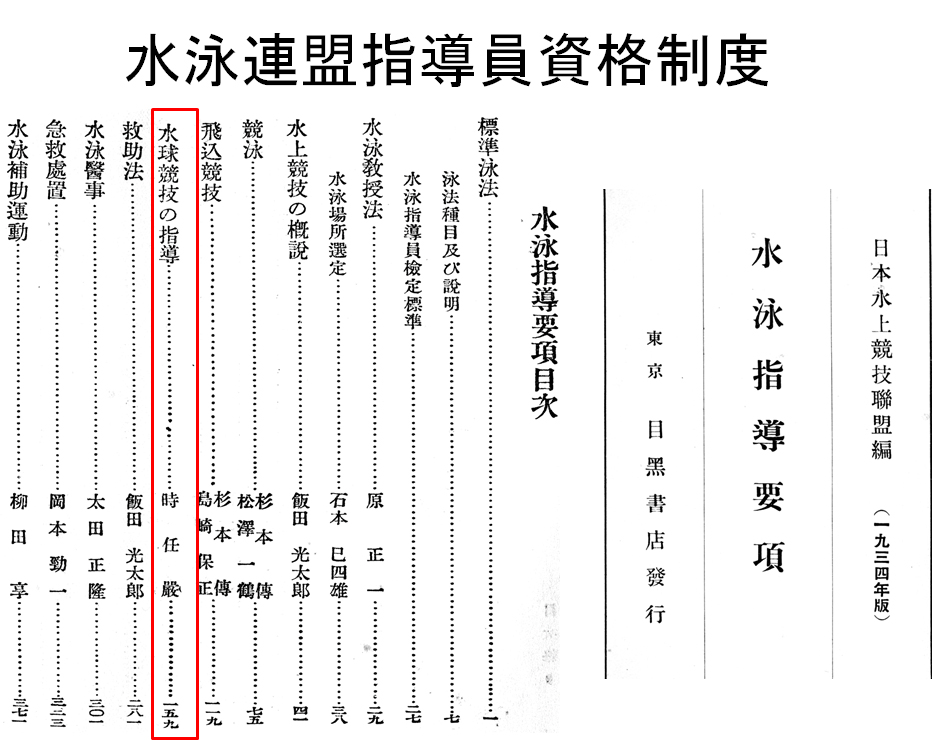

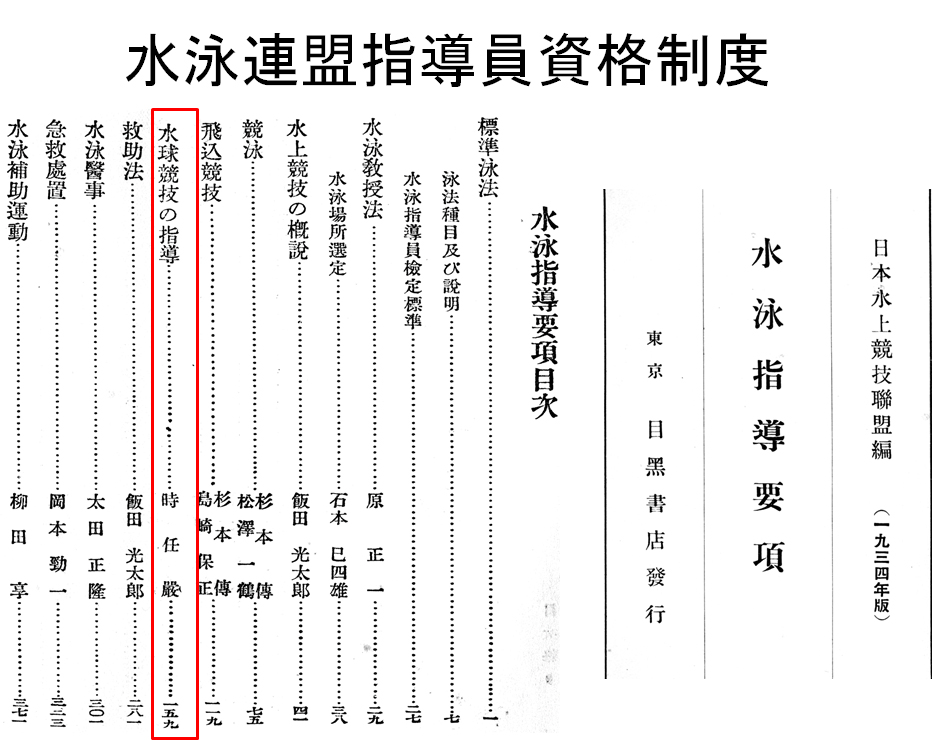

というのも、1924(大正13)年のパリ五輪に水泳として初参加。その年に「大日本水上競技連盟」の名称で水泳連盟組織を創設し(2024年は連盟発足100年)、選手や指導者育成を組織的に展開するとともに、本格的な水泳競技場建設を掲げて「世界制覇」を目指し、その結果を出したのがロス五輪だったわけだ。ただし、女子競泳は前畑秀子選手の銀メダルのみ、水球は惨敗という結果であったことから、すぐさま「水泳王国ニッポン」を掲げ、本格的な指導者体制を展開すべく、我が国初の「指導者資格制度」を立ち上げて、そのための「教本」(テキスト)を精力的に作成したのであった。

1932年ロサンゼルス五輪は日本水泳界にとって非常に重要であった。

というのも、1924(大正13)年のパリ五輪に水泳として初参加。その年に「大日本水上競技連盟」の名称で水泳連盟組織を創設し(2024年は連盟発足100年)、選手や指導者育成を組織的に展開するとともに、本格的な水泳競技場建設を掲げて「世界制覇」を目指し、その結果を出したのがロス五輪だったわけだ。ただし、女子競泳は前畑秀子選手の銀メダルのみ、水球は惨敗という結果であったことから、すぐさま「水泳王国ニッポン」を掲げ、本格的な指導者体制を展開すべく、我が国初の「指導者資格制度」を立ち上げて、そのための「教本」(テキスト)を精力的に作成したのであった。

ロス五輪の2年後、1934(昭和9)年に日本水上競技連盟によって作成された指導者教本『水泳指導要項』であるが、全390ページの中で実は水球に最も多くのページ数が割かれているのであった(122ページ分:執筆者はロス五輪選手の時任巌氏)。戦術としてのスクリーン・プレー意義や、上達のための練習法紹介などと、現在でも十分に通用する内容である。また、「女子・小学生への水球普及」にも言及されており、ルールやボールの臨機応変的対応の必要性を説くなど、現在の水球指導者も熟読すべき視点が含まれている。

ロス五輪の2年後、1934(昭和9)年に日本水上競技連盟によって作成された指導者教本『水泳指導要項』であるが、全390ページの中で実は水球に最も多くのページ数が割かれているのであった(122ページ分:執筆者はロス五輪選手の時任巌氏)。戦術としてのスクリーン・プレー意義や、上達のための練習法紹介などと、現在でも十分に通用する内容である。また、「女子・小学生への水球普及」にも言及されており、ルールやボールの臨機応変的対応の必要性を説くなど、現在の水球指導者も熟読すべき視点が含まれている。

こうした教本を、五輪初参加して2年で作成するという意気込みは、「水泳王国ニッポン」に向けて水球普及強化が重要なカギを握っているというのが当時の連盟側の認識であったことを物語っている。そのことから、関東などの主要な大学水泳部に水球部門をどんどん取り入れさせ、競泳と水球との「二刀流」を推奨していったのであった。この大学水泳の「二刀流」は1970年代あたりまで続いていった。もちろん高校水球でも「二刀流」があり、インターハイに両方で出場した選手も多かった(中には競泳で優勝した選手も)。

日本水泳界における水球の普及は進んだものの、競技特性上、深いプールが不可欠であったことや指導者等が充実しないことなどで、国際競技力では低迷。五輪にも長い間参加できない時期があった。それでもジュニア水球の充実などを経て、ようやく戦力も高まり、体格の劣る日本水球の活路を見出した「大本水球」が成果を出すようになってから、ここ3大会連続で五輪出場を果たした。

■女子水球

1984年のロス五輪で五輪憲章が改訂され、それ以降、五輪競技の男女同格化が進んできたが、水球においてもその流れを受け、2000(平成12)年シドニー五輪から女子水球が正式種目となった。日本の女子チームは開催国となった2021(令和3)年の東京五輪のみの出場に留まっている。

なお、世界水泳選手権(世界水泳)での女子水球は1986(昭和61)年スペイン・マドリード大会から採用されている。

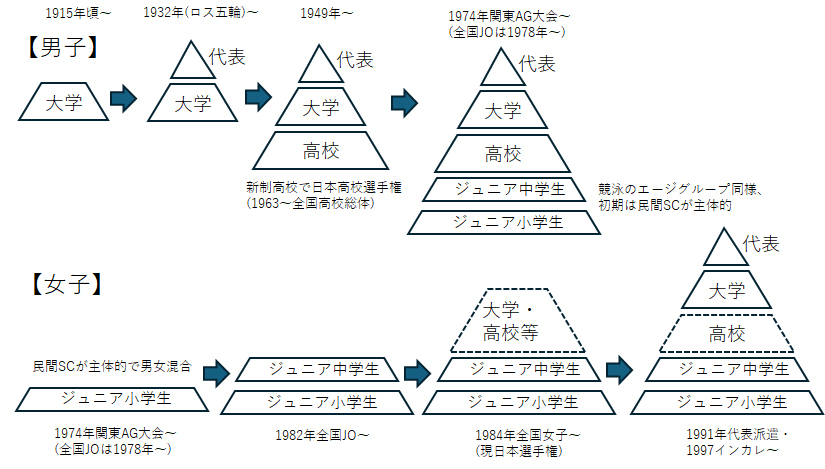

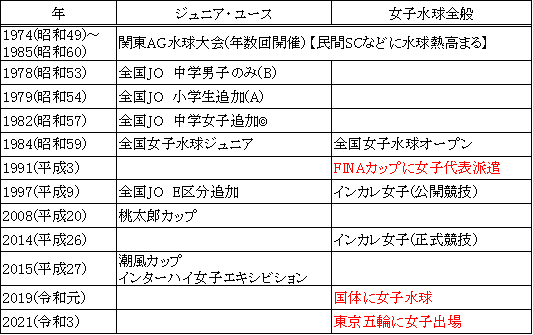

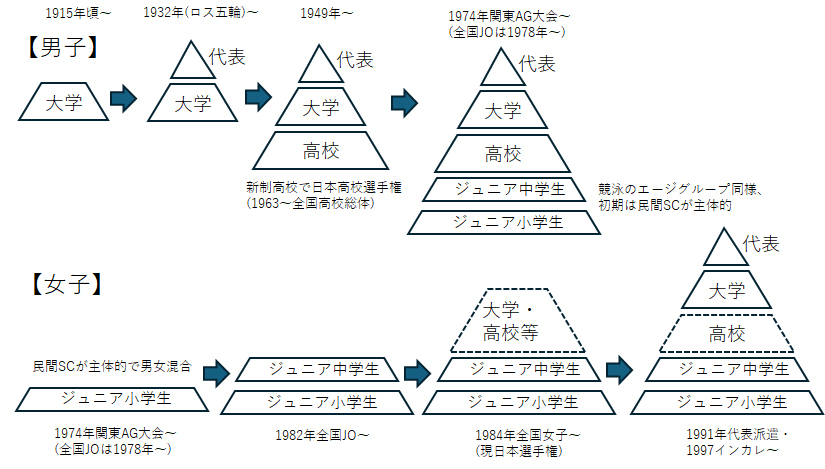

日本の女子水球は1970年代に民間SC事業としての水球熱から、小学生水球の発展と歩調をともにした形。急成長したスイミングクラブ事業として、特に需要熱の高かった小学生の「泳げる」ようになった後の展開の一つとして水球にも拡大。最初は東京などの首都圏からだったが、その流れは全国に拡大した。小学生水球ということで男女混同での取り組みとなったのは、女子サッカーなどと同様。

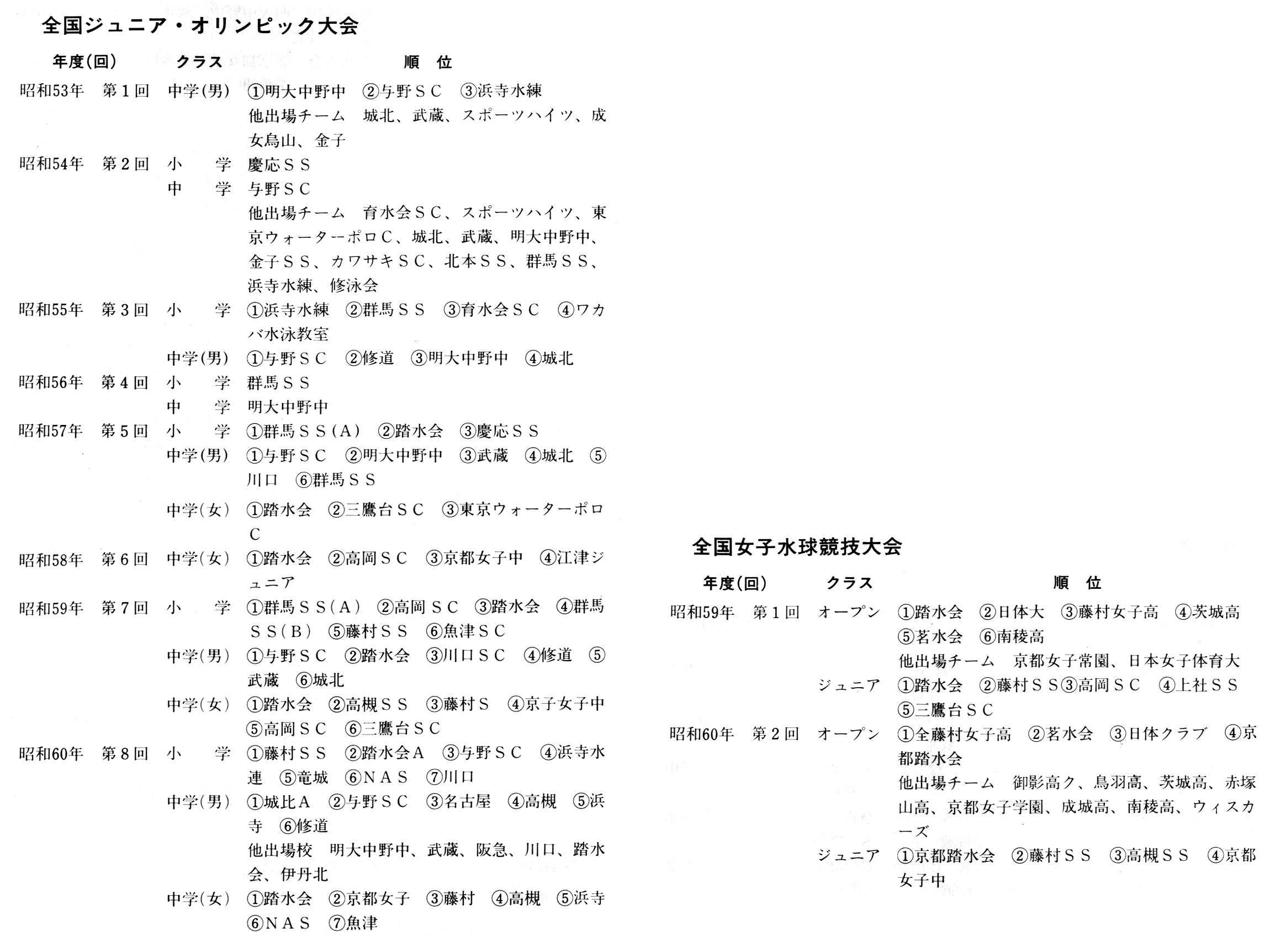

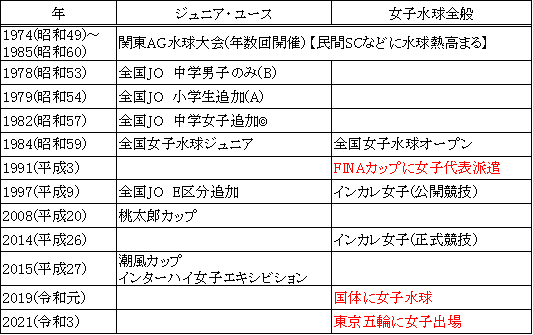

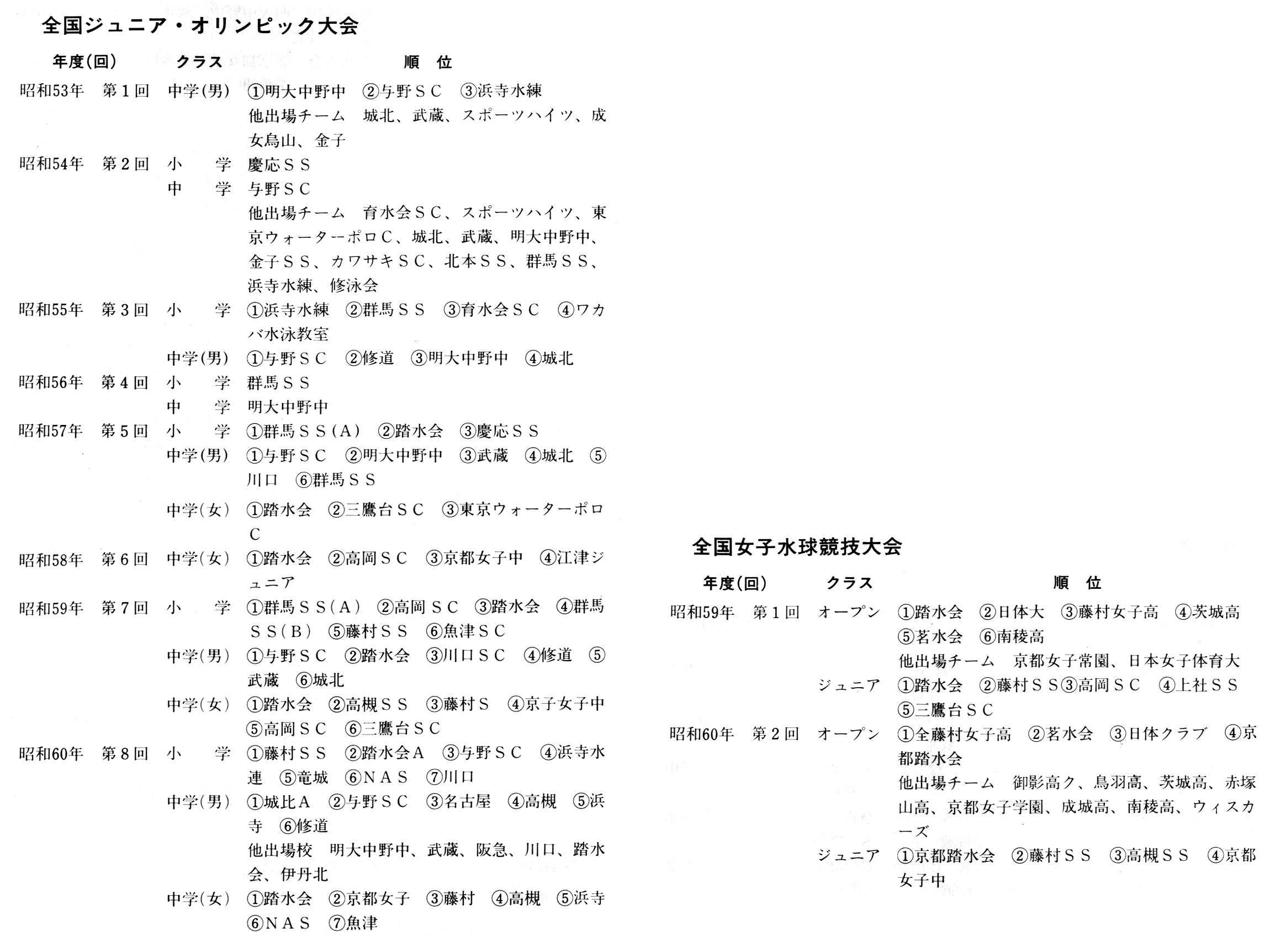

世界の動向や国内の水球普及を受け、日本でも1984(昭和59)に「第1回全国女子水球競技大会」が開催され、現在では日本選手権として発展してきているが、それより前に、「全国JOCジュニアオリンピックカップ水泳競技大会」において1982(昭和57)年から中学女子(現「C区分」)を開催し、普及強化に努めている。

ジュニア・ユースおよび女子水球の経緯略図を示す。

なお、国内における女子水球創設期の概要を『水球』(神田明善:ベースボールマガジン社)から示しておく。

注)書籍にはチーム名称の一部に誤植がありますが、原版のままここに掲載します。

産業革命が進んだ英国では、資本家たちによる社会進出が進み、王族や貴族に代わって社会の中心を担うようになってきた。その中で、王族貴族文化であるスポーツ活動にも資本家たちが進出し、「クラブ」を形成しながらスポーツによる社交の場を広げていった。英国スポーツを代表するゴルフ、テニス、クリケット、ポロ、ボートなどに資本家階級(ブルジョワジー)が関わるようになった。こうした動きから、ブルジョワジー子息たちを育成する学校(パブリックスクール)などでは、フットボールが盛んに行われるようになっていった。

産業革命が進んだ英国では、資本家たちによる社会進出が進み、王族や貴族に代わって社会の中心を担うようになってきた。その中で、王族貴族文化であるスポーツ活動にも資本家たちが進出し、「クラブ」を形成しながらスポーツによる社交の場を広げていった。英国スポーツを代表するゴルフ、テニス、クリケット、ポロ、ボートなどに資本家階級(ブルジョワジー)が関わるようになった。こうした動きから、ブルジョワジー子息たちを育成する学校(パブリックスクール)などでは、フットボールが盛んに行われるようになっていった。